|

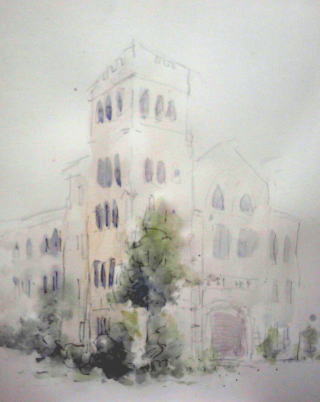

| 本郷中央教会 F6水彩 |

| 真砂町の美禰子の家から美術館へ向かう二人は、本郷四丁目の角を切通しの方へ折れた。当時電車が走っていたが、乗らなかったとある。美禰子に翻弄され続ける三四郎は、この女はわがままに育ったに違いない。家庭において万事意のごとく振舞うに違いない。こうしてだれの許諾も得ず、自分といっしょに往来を歩くのでもわかる。・・・というように遂に家庭環境のせいにした。このように三四郎は、美禰子との生い立ちの違い、いわば家父長制度と近代教育に育った二人の間に、乗り越えることのできない運命を感じたのでしょうか?(美禰子の通う教会) |

| 「三四郎」はここで中断させて戴きます。 |

| 梶木剛氏は「夏目漱石論」(勁草書房)の中で述べている。彷徨(さまようこと)する三四郎は作者漱石その人の投影である。つまり、美禰子のつぶやく、三四郎のつぶやく{迷羊(ストレイ・シープ)}は、実は漱石の作家としての不安感・徒労感のつぶやきである。「三四郎」で昏迷を抜け出した漱石は、次の「それから」で瞠目すべき思想的跳躍を行い、文壇上不動の地位を築く作品群を次々に発表するに至った、という訳である。 |

| |