| 教室の学習模様 |

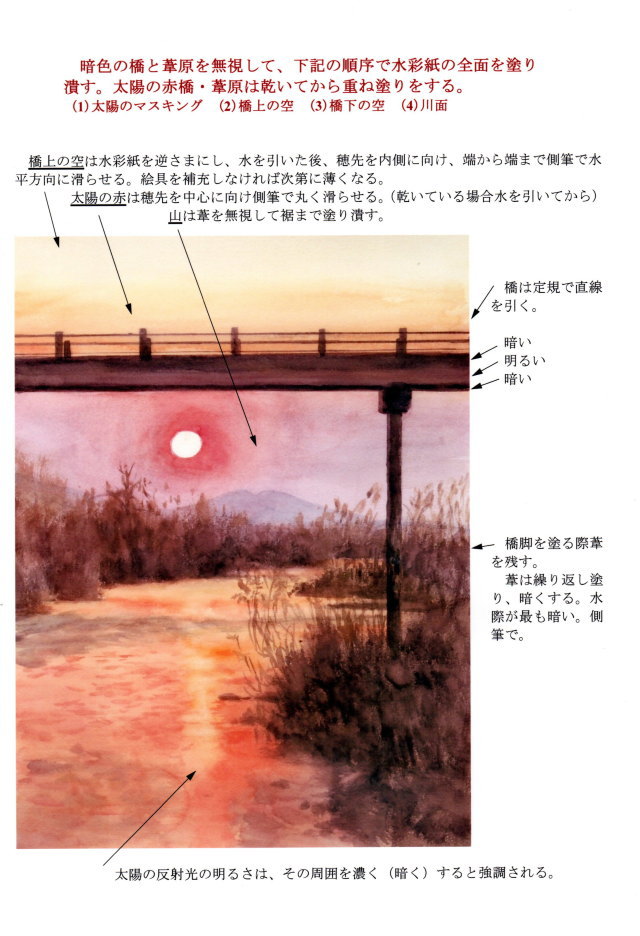

| 2021年10月 風景画の配布プリントです。マスキングの学習をしました。 |

|

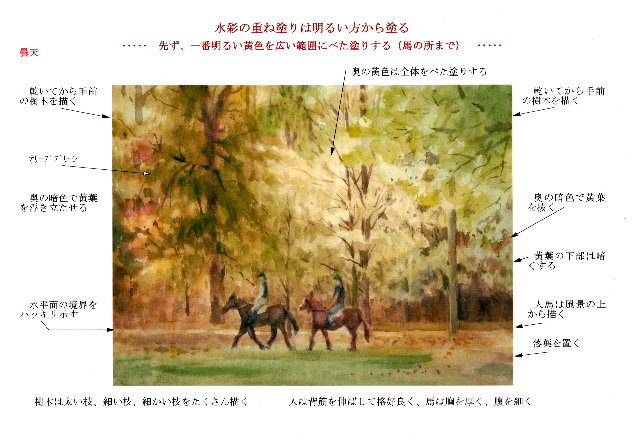

| 2021年9月 風景画の配布プリントです。重ね塗りの順序を学習しました。 |

|

| 2018年1月24日 (愉しむ水画、美浜カルチャー) |

| 【テーマ】 三重塔の描き方 --- 構造より古の雰囲気の表現を --- |

| 目 的 三重・五重塔は絵の絶好のモチーフです。遠方から望む姿、近くで見上げる姿、見下ろす姿、そのいづれも美しい眺めですが、描く際に納得のいくまでポイントを探すことも楽しいひとときです。 今日は大和国は斑鳩の里、法隆寺の北東方の山裾に日本最古の三重塔が現存する法起寺を描きます。飛鳥時代の創建で聖徳太子建立7寺の一つに数えられています。刈り取り後の田圃の畦道にイーゼルを構えコスモスに彩られた三重塔を望むとき、私は古の都に思いを馳せることができました。 |

| 描き方 (1)現場の雰囲気を描こう! 晩秋、広大な大和盆地に田圃に囲まれひっそりと佇む飛鳥時代の堂塔伽藍、薄日に照らされた甍、眼前に広がるコスモス畑、そして背後に紅葉したた丘陵、何にも増して飛鳥時代の古の雰囲気を取り込みたいものです。 (2)三重塔の構造を描こう! 屋根瓦に一の鬼、二の鬼を描き、縦縞を入れます。高欄の存在は重要です。天に聳える相輪の構造を描きます。下から露盤、伏鉢、九輪、水煙、竜車、宝珠です。露盤は緑青の色、九輪は徐々に小さく、宝珠は広く薄く見えます。 (3)コスモスはささっと描こう! コスモスをきちんと描きたくなるのですが、主役の妨げにならないようにあっさりと描きます(きちんと描くと主役に対して煩くなります)。コスモス畑全体を一つの塊として捉えその輪郭をはっきり描いて堂塔伽藍との境界を明確にしますが、この塊の内側に対して細かい説明をしない方が良い絵に仕上がるでしょう。両者の遠近感を表出することが重要です。 |

|

| 2018年1月9日 (水彩風景スケッチ、鎌取カルチャー) |

| 【テーマ】 ぼかし・にじみ・スパッタリング --- 効果的に活用しよう --- 目 的 ぼかし・にじみ・スパッタリングの技法は絵具を水で溶く水彩・アクリルや日本画によく見受けられます。しかし、この技法を多用し過ぎるとわざとらしくなり、その結果主役やモチーフの美しさが失われてしまような作品も目にします。私は花数が少なく余白を持て余してしまうような場合、逆に花数が多く繰り返しの単調さを避ける場合にこれらの技法を効果的に活用するようにしています。 ぼかし・にじみのでき方は多種多様ですが、科学的原理は単純で、水が多い方から少ない方へ移動する際、それに伴って絵具が流れることによるものです。 |

| ぼかし 特徴 ・境目がない ・グラデーション(濃淡の階調) 方法 ・水を引いてから直ちに絵の具を置くか、垂らす ・連続的に彩色(飛ばない) にじみ 特徴 ・カリフラワーのような染み ・バックランと言う 方法 ・彩色後乾き始めの状態(半乾き)を見計らって水または別の色を垂らす。 水は多め。 描き方 (1)ぼかし・・・ 乾いた紙に彩色した場合は必ず強い筆跡が残りますが、濡れいている場合は絵具が広がるので強い筆跡が残りません。したがって、ぼかしを効かせたいときは、水を引いてから彩色します。紙を傾けて色々な模様を作ることもできます。また、筆跡をぼかすには、彩色した直後に水を切った筆で輪郭をなする方法もあります。 (2)にじみ・・・ 彩色した後、乾き始めの状態(半乾き)を見計らって水または別の色を垂らすと、未だ定着していない下層の絵具が流れてカリフラワーのような染みができます。水量が多いほど当然広がりは大きくなります。紙を傾けて染みの模様を変えることもできます。 (3)スパッタリング(弾き飛ばすこと)・・・ 水彩紙から10cm位離して置いた左手の人差し指を筆の柄で叩くようにして絵具を弾き飛ばします。筆の方向に細長く飛び散り勝ちなので、横に広げたい場合は移動しながら動作を繰返します。色を変えても面白いかもしれません。予め新聞紙などで試してから行いましょう。 |

|

| 2016年12月14日 (愉しむ水彩画、美浜カルチャー) |

| 【今日のテーマ】 失敗しない風景画の描き方 --- 紅葉には補色の緑を効果的に使おう --- |

| 八ヶ岳の雄大な山容を望む場所で、ここ富士見パノラマリゾートの駐車場からの眺めは前景に格好の林があるのが特徴です。道路脇に植樹された広葉樹は施設の歴史を感じさせるほど大きく成長しており、カラマツ林と相混じって秋には燃え盛るような景色を見せてくれます。しかし、3ページ目の写真を見れば一目瞭然ですが、行楽で埋め尽くされた大型駐車場の車が目障りです。 本日のテーマは大きく次の二つに絞られると思います。 (1)横に広がる一本残らず紅葉した樹林を、飽きさせず変化を持たせて人の目を引き留めるにはどう表現したらよいか? (2)コンクリートの駐車場を目立たなく、自然の風景に馴染ませるにはどうしたらよいか? ※ 配布プリントより一部抜粋 |

|

| 2016年2月24日(水彩風景スケッチ、美浜カルチャー) |

| 【今日のテーマ】 光を感じる絵を描くには!? |

|

| 周りを極端に暗くして主題を強調する絵画の手法は、カラヴァッジオやレンブラント、あるいはフェルメールをはじめとする17世紀の所謂バロック美術に見て取れます。 |

ヴィレム・カルフ: おうむ貝と杯のある静物 |

| 油彩と違って水彩は、そのマチエールの性質上真っ暗にするにはそれなりの作業をしなければなりません。今日の作例は、明るく淡いピンク色の薔薇ですが、その主役を引き立たせるために、周囲の葉を暗くしました。(一部抜粋) |

| 2016年1月13日(愉しむ水彩画、美浜カルチャー) |

| 冬の葉牡丹を背景にごったの果菜をモチーフにした写真を見て皆で描きました。以下に配布プリントからその.抜粋を載せますので読んで頂けるとありがたいです。 |

|

| 【本日のテーマ】 あちこちを塗るのではなく、一つずつ描こう!! 油彩の溶媒は乾性油なので乾くのに時間がかかります。他方、水彩の溶媒は水なのですぐ乾いてしまいます。かつ、水彩紙は水を吸収するので、最初の塗りではなおさら乾きやすいと言えます。 水彩の魅力の一つは、絵具が自然に混ざり合うグラデーションと境界の柔らかさ(滲み)にあります。したがって、乾く前に素早く絵具を置いていく必要があります。そのためには、塗る場所をあちこちに移動するのではなく、一つのモノを完成させるつもりで描いてから次のモノに移らなければなりません。一つのモノを描いている途中で中断すると、中断した場所の筆跡が後々目障りに残ってしまうことが往々にしてあるからです。 |

| 2015年12月23日(水彩風景スケッチ、美浜カルチャー) 美浜カルチャーセンターにて、柿の絵について部分的デモを行いました。描き方のポイントを下に載せましたので読んで頂けると幸いです。 |

|

| 描き方のポイント ①背景に後ろに花瓶に挿した薔薇がありましたのでその色を置きました。 ②かごの安定感を考えて左側に柿を置きました。結果的に、柿の配置は「Z」の構図になっていま すが、一番左の柿は描かない方が好かったと思います。。 ③14個の柿の実は、微妙にトーンを変えます。上部は光が当たっているので明るく輪郭をはっき り、下部は暗く輪郭を曖昧にします。尻は凹んでいます。 ④葉は中央脈を境に明るさが変わります。表裏で色が異なります。枝には節があります。 ⑤竹かごが明るかったので籐の焦げ茶色に置き換えて絵を引き締めましたが、大雑把に描写し ています。 ⑥赤い実(ローズヒップ)を手前において、アクセントを作りました。 ⑦調理室のステンレス台だったので、映り込みが強くなっています。たとえ木製机の場合でもニ スが塗ってあるので映り込みはあります。 |